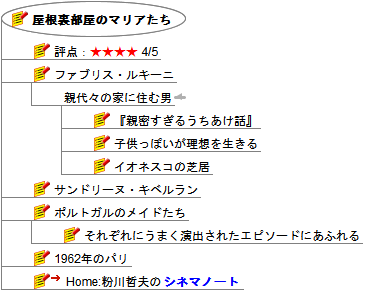

評点:★★★★ 4/5

●主人とメイド(たち)の関係はメールヒェン的ではあるが、階級をへだてる線を越えるということの解放感がくりかえし描かれる。憐憫や施しではない「あたりまえ」の素直さや優しさがこの映画ほど抵抗なく描かれている例はめずらしい。証券業をやっている主人公(ファブリス・ルキーニ)がこんなに素直で大丈夫なのかと思わせもするが、ここがこの映画の「メールヘン」的なところ。ファブリス・ルキーニをはじめ、カルメン・マウラやベルタ・オヘアのようなスペインの力量のある俳優たちもすばらしい。

●夫人が古いメイドをクビにしたので、新しいメイドが来る。それを演じるのが、Natalia Verbeke(ナタリア・ヴェルベケ)。こうなると、ルキーニが演じるジャン=ルイと彼女とが愛情関係をもつことになるだろうということが予測できる。

●彼が育った部屋は、いま物置になっているが、妻が仕事の関係の未亡人との浮気を疑って彼を追い出したとき、彼は迷わずそこに住む。

●証券取引という味もそっけもない世界にいるルキーニが、スペインからの底辺の女たちが生活を愛していることに驚く。

●メイドたちが使っている共同のトイレがひどいことになっているのを知った彼は、水道屋を呼ぶ。感謝した女たちは、彼を見直す。

●ジャン=ルイが、どんどんマリアに惚れ込んでいくが、それをあからさまには描かなのがいい。

●異文化と異言語、主人とメイドのラブストーリーだが、主人が自分の階級を選びなおす(それも決して劇的ではなく)ところが感動を呼ぶ。

●『ヘルプ~心がつなぐストーリー~』のフランス版の趣がないでもないが、こちらは、差別を問題にするのではない。むしろ、差別されているとして も、スペインン戦争の時代にスペインからやってきてメイドとして働く女性たちの日常的な仲間関係がいきいきと描かれている。

●ファブリス・ルキーニが演じるジェン=ルイ・ジュベールは、証券会社の経営者だが、祖父以来の仕事を引き継ぎ、自分が生まれたアパルトマンに住んでいる。気性は「おぼっちゃん」。メイドたちにとって、サンドリーヌ・キベルランが演じる奥様は怖い存在だが、彼はカワユイ存在。

親代々の家に住む男

●サンドリーヌ・キベルランは、『プチ・ニコラ』ではわんぱく小僧に手こずる先生を演じていたが、ここでは、特に「美人」というわけでもなく、といってとりすましているのではなく、実は、田舎からじゃん=ルイ・ジュベールのもとに嫁いできて、都会での生活、夫の会社の人たちとのつきあいで若干無理をしているという屈折を隠している女性を演じている。

●プチブルの奥様を演じ、メイドに対し高慢な態度をするが、どこか自信がない。凋落しつつあるプチブル的態度のゆらぎを、キベルランは、その不安な表情とともにコンヴィンシングに演じる。

●夫が家を空けたのを、浮気と思い、家から追い出してしまう。しかし、夫は、外へは行かず、自分が子供のころに使っていた小部屋に生活用具を持って行って住む。このへんは、隠れ家を作る子供のような気分。

ポルトガルのメイドたち

●スペインからの出稼ぎ労働としてのメイド稼業。 それぞれに個性的なスペインの女たちが、同じビルの屋根の下にいる。ビルのなかにあるいくつかのアパルトマンで家政婦(メイド)をしてい る。

●1962年のフランスは、ド・ゴールの時代だが、映画ではヌーヴェルバーグの時代でもある。ジャン=リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』でジーン・セバーグが、パリの路上で『The International Herald Tribune』を売る有名なシーンがあるが、この映画のメイドたちのなかで最も「過激」なカルメン(ローラ・ドゥエニャス)がセバーグと同じ身ぶりで左翼系のとおぼしき新聞を路上で売っているシーンがある。

●フランスも、移民者から多くを学んだ。逆に言えば、移民者の異文化を収奪して育ってきた。スペインも、内戦後のフランコの独裁をのがれてパリに移住した芸術家のエピソードはよく語られるが、この映画のようにメイドとしてパリのやってきた人々の話はあまり映画の話題にはならなかった。

●カルメンは、フランコのために一家を虐殺されたという話が出てくる。

●ジェン=ルイ(ファブリス・ルキーニ)の二人の可愛くない子供たちのせりふには、けっこう体制批判的な臭いがある。彼らが6年後、パリの5月の反乱に加わらなかったとは言えない。

●1960年代前半期における異文化の混淆。

■粉川哲夫のシネマノート

単行本 雑文その他 ハッキントッシュ テクノロジーについて ニューヨーク ラジオアート プロフィール メール: tetsuo@cinemanote.jp