2005-07-29_2

●有限会社ひきもどし (Yugengaisha Hikimodoshi/2005/Htata Taishuke)(畑泰介)

◆「ひきもどし」というのは、「ひきこもり」をもどすということである。最初、「有限会社ひきもどし」という名のインチキ会社のオーナー(安藤彰則)が、京介(小林顕作)を誘い、入社させ、強引に事実上「詐欺」に近い商売を始めるところからスタートするので、全体に軽薄な路線(安藤のキャラクターで、それはそれなりに面白い)で行くのかと思ったら、そうでもないのだった。「ひきもどし」を依頼された家にひきこもっている女・紀美子(北野井子)と関わるうちに、奇妙なコミュニケーションとも愛情ともつかぬ関係が生まれてくる。その味がなかなかユニークで、ビデオで撮影したかなり安手の映像にもかかわらず、最後まで見せてしまう。「安手」と言ったが、カメラワーク(柳明菜)は、しっかりしており、単に予算がなかったというだけのことのようだ。が、その低予算を逆手に取ったようなところはあまりなく、ちょっとすわりの悪い作品になっているのは残念だ。

◆「映画美学校」のある片倉ビルを使っているので、最初、映画美学校の学生が撮った作品かと思った。映画のなかでは、特定の場所に執着しているわけではなく、場所はあちこちに飛ぶ。ただし、日本橋川の橋に住んでいるホームレス「巨匠」(大杉漣)が京介の相談役として何度も登場し、「哲学的」な助言をあたえる。場所的には、京橋からさほど遠いところではなさそうだ。しかし、こういう映画は、場所性にこだわることによって、面白い効果が出せるのだが、そういう面はあまり大切にしていない。

◆「ひきこもり」とはなんだろうか? 「ホームレス」もある意味では「ひきこもり」だが、普通に言う「ひきこもり」は、家族の存在が前提になっている。この映画で、紀美子は、両親と食事をするために2階の部屋から出ては来る。そして、いっしょに(無言で)食事はするが、そのあとトイレで吐いてしまったりする。とはいえ、家族への依存がなければ彼女はひきこもれない。とすると、「ひきこもり」は、甘えの一種なのか? 「ひきこもり」を許す「甘い」親のもとで「ひきこもり」が可能になる側面もある。しかし、病気であれ、発作であれ、社会的に突出する症状は、その「患者」だけでなく、彼や彼女を取り巻くすべての者が大なり小なりかかっているものだ。「さぼり」、「ドタキャン」の欲望、だらだらとベットのなかで(何も食べずに)すごしてしまいたいような欲望の昂進、自室のチラカリ具合が段々、もう自分では手に負えないことのような気分になり、その「カオス」のなかに身を沈めてしまうある種の「どうでもよい」意識・・・が昂進することがある。これは、「ひきこもり」症候群であり、それは、大なり小なり誰の意識のなかにもある。だから、それを果たして直す必要があるのかどうかは意見の分かれるところだろう。

◆いずれにしても、「ひきこもり」は、「家庭」や「組織」というものの本質的な限界を顕在化している。それらは、もうとうの昔に限界に達しているのだが、この間に進んだのは、これらを廃棄する試みではなくて、これらが個々人を追い込むディレンマを一時的に忘れたり、うやむやにしたりする技術――「セラピューティック」な技術の方だった。むろん、権力というものは、こういうふうにして維持される。もし、「権力」と「反権力」という認識論的な区別(二項対立ではなく、事実を見極めるための方法的区別)をするとすれば、「権力」は、矛盾を韜晦する技術を発見・開発し、「反権力」は、その矛盾を廃棄して先に進もうとする。しかし、事実は、後者の試みは、前者の圧倒的な勢いに押され、見えにくく、目立つことがない。

(メディアボックス試写室/カヤック)

2005-07-29_1

●モンドヴィーノ (Mondovino/2004/Jonathan Nossiter)(ジョナサン・ノシター)

◆わたしは「ワイン通」ではないが、それでも、この20年ぐらいのあいだにワインが変わってきたことは知っている。一口飲んだときは、えらくいい味なのだが、その味が一定時間妙な感じで続き、やがてカクンと落ちてしまうのだ。以前だと、最初えらく固い味がし、なかなか「笑顔」を見せてくれないが、やがて、だんだんうちとけて行き、時間がたつにつれてなじんでくるのが普通だった。こういう「八方美人的」なワインが登場し、世界のマーケットに浸透する理由が、このドキュメンタリーによって説明される。映像は、監督自身によって撮られ、編集されており、その手並みはかなり素人くさいところもあるが、ヨーロッパとアメリカを横断的に旅し、この動向の推進者と反対者にひとしくカメラを向け、事の真相に迫っている。

◆このドキュメンタリーによると、およそ他の世界では考えられないような独占がみられる。まず、ワイン・コンサルタントのミッシェル・ロラン。彼は、いまでは、世界中の大きなワイナリーのワイン製造を左右するくらい影響力がある。「いい感じにさせたとたんに裏切る」(と批判者が語る)いまのワインの味のトレンドは、ロランのワイン観や嗜好と密接な関係がある。彼こそが、いまの傾向を生み出したのだ。ロランには、空港へ向かうリムジンに乗っているときでも海外のワイナリーから電話がかかってくる。そこで生産されるワインの味は、彼のアドバイスの匙加減一つなのだ。

◆映画では、世界のワイン動向を決定するもう一つのファクターとして、アメリカのワイン評論家のロバート・パーカの存在を挙げる。彼のワインの評価でワインの価格が決まるといわれるくらい、彼のワイン評論は影響力がある。映画でも小説でも、こういう独占化は存在しない。これは、おそらく、ワインの世界が古いからだろう。演劇でも、19世紀には批評家の力が強大だった。その伝統は、いまのブロードウェイやハリウッドには若干残っていて、初演や封切直後に出る批評に関係者がぴりぴりする様は、日本では見られないものだ。しかし、ワイン評論の世界は、その比ではない。パーカーは、映画のインタヴューのなかで、はっきりと、自分は、ヨーロッパのワイン評論の「階級性」を壊したのだと言っている。彼にとって、ワインから場所性や「階級性」をはずすことが、「民主主義の国アメリカ」の人間としての使命であると言わんばかりである。しかし、食からそういうものを除去したら、すべての食は、程度のちがいはあれ、「マクドナルド」になってしまうのではないか? (実は、マクドナルドだって、みなちがうのだが)。

◆この二人だけではワインの世界がこうも変わらなかった。もう一つのファクターがある。カリフォルニアでワインを作り、財をなしたモルダヴィー一族である。彼らは、チリー、イタリアを初めとして、世界のワイナリーを支配下に置いていく。マルタイ・ナショナルな産業としてワイン醸造を行うためには、世界中のワイナリーのワインを供給するマーケット・ネットワークを構築するだけでは不十分である。自分のところの(あるいは、世界市場にとって好都合な)テイストを世界化する必要がある。ミッシェル・ロランとロバート・パーカーは、モルダヴィー一族の「野望」にぴったりだった。かくして、おどろくべき三者連合が起動しはじめる。

◆この映画では、こうした三者連合の張本人と同伴者たちにインタヴューすると同時に、南仏のランドックでワインを生産するエメ・ギベール、やはりフランスで息子と娘と頑固な方法でワインを醸造するユベール・ド・モンティーユ、「原産地」の味を守るアメリカのワイン輸入業者ニール・ローザンタール、パーカーとは基本的姿勢・ワイン観の異なるワイン・テイスターのマイケル・ブロードベントなども説得力のある意見を聞かせる。

◆ここでは、明らかにワインの「グローバリズム」が批判されているが、それに対して、単なる地域性や現地主義を対置しているのではない。わたしの言葉」「トランスローカル」を持ちだすのは、手前味噌かもしれないが、「グローバリズム」をこえる概念は「ローカリズム」ではなくて、「トランスローカリズム」である。ワインも食品も、映画も小説も、音楽も、世界中どこでも同じ価値観を共有することをよしとする発想(そのためには農薬も情報の均質化もいとわない)は、もう先が見えている。他方、ローカルなものをそのローカリティのなかにつなぎとめておかなければならないという発想ももはや通用しない。もし、「原地」のローカリティがなんらかの方法で維持できるのなら、その「場所性」を移動して悪いはずはない。

◆いま、食材は、世界中を移動している。ワインもしかり。しかし、いま実現されている食材や物品の「多様」さは、金に飽かせた運搬技術の高度化によって可能になったにすぎない。それは、基本的に、収奪や独占のやり方と同じである。しかし、いまのテクノロジーを使えば、世界中「同じ」ものではなくて、世界のさまざまな「原地」の生産方法を「輸入」して、世界の各地で、その「原地」と同質の食材や物を作ることは可能である。ここで「輸入」されるのは、レセピや設計図ではなく、むしろ、質的に「独異」(シンギュラル)なものを生み出す「姿勢」である。こういう「トランスローカル」な方法は、世界を均質化するのではなく、世界を「多様化・多元化」することを促進するはずだ。

◆この映画には、最初から最期までさまざまな犬が登場する。ワイナリーには必ず犬がいるかのようだが、これは、監督の趣味だろう。ワインと犬はどういう関係にあるのか、調べてみたい気持ちになった。

(スペースFS汐留/シネカノン+クロックワークス)

2005-07-28

●蝉しぐれ (Semishigure/2005/Kurotsuchi Mitsuo)(黒土三男)

◆プレスやチラシには、「日本」とか「日本人」という言葉がとびかっているが、小津安二郎同様、藤沢周平をあまり「日本」や「日本人」に引きつけないほうがいいのではないか? 素材や舞台は「日本的な日本」のように見えても、そのなかにほの見える、そういう定型をこえたものを見るほうが重要だろう。

◆とはいえ、この映画は、静止画的な「美しい」画面を見せたり、「日本」を意識したカメラの構図を使ったりはするが、外国の映画祭の「賞ねらい」の作品がよくやるような「日本」をあざとく出そうとはしていない。

◆東北の小藩。藩の世継ぎ問題の陰謀で父親(緒形拳)が切腹を言い渡され、息子・牧文四郎(市川染五郎)は父を失う。「これを恥じと思うな」という、死に際の父の言葉が忘れられない。時代がたち、おさな友達だったふくが、藩の大名の江戸屋敷に奉公に行き、殿様の「手がつく」。ふく(木村佳乃)が生んだ世継ぎをめぐって、ふたたび藩内が揺れ、家老(加藤武)が暗躍する。

◆政治的陰謀のプロット、スジを通す話、父親の敵討ち、おさな友達へのほのかな愛のゆくすえの物語等々が上滑りに描かれ、殺陣のシーンでは、『椿三十郎』なみの出血サービスがあるが、すべて新鮮さがない。家老の用心棒役を演じる緒形幹太が、ちょっと薄気味悪い迫力を出しているのが記憶に残る程度。

◆殿様が下女に「手をつける」ということはよくあったらしいが、川でボロ着を着て洗濯をしている女の子(佐津川愛美)が、木村佳乃演じる、教養も度胸もありそうな女に「成長」するのは、まれなことではないか? 少なくとも佐津川愛美が演じる少女からは、彼女の将来はまったく感じられない。そういう「香り」がないのだ。むろん、実際には、そういうことはありえるし、あったのだろうが、この映画のようにわりあい「ありがち」なパターンで話を進めてきて、この部分だけ「特殊」だと、「ふく」という女の存在が、牧文四郎の幻想なのではないかという気がしてしまう。

(東宝試写室/東宝)

2005-07-27_2

●タッチ (Touch/2005/Inudo Isshin)(犬童一心)

◆幼いときに母を失った浅倉南(長澤まさみ)は、隣家に住む上杉家の双子の兄弟、達也(斉藤祥太)と和也(斉藤慶太)と幼友達で、小さいころからいっしょに野球をやっている。上杉家の庭には、3人がいっしょに勉強する部屋があり、いつもいっしょにすごしている。この生活が、南の母の死とともにはじまったのか、それとも、それ以前からあったのかはわからない。いずれにしても、3人は、兄弟のようにして育つ。しかし、思春期になると状況がかわってくるのはあたりまえ。そのへんの微妙な関係はテレビドラマでもおなじみで、この映画が特に傑出した描き方をしているわけではない。

◆ただ、幼いときに死や離婚で親を失った子は、それなりに苦労するから、(たとえ経済的にめぐまれていても)集団のなかで明るくふるまおうとしたり、自分が寂しいときでも表情に出さないようにするとかいうことがよくある。長澤まさみは、そういう女の子の感じをなかなかよく出している。彼女は抜群にいい。

◆犬童一心は、ゲイに関心のある監督だが、双子の兄弟には、ある種の「同性愛」的要素があるのではないか? この映画では、そういう側面は描かれていない。もっと、一方の心や肉体が他方に乗りうつるような側面を強調する。甲子園にまっしぐらの和也が交通事故で死んだあと、彼の遺志を引き継いで達也が野球に専念する。幼いときにどちらも野球の才能があるということになっているから、野球の道には進まなかった達也があとから引き継いでも、何とかなるのかもしれないが、クライマックスのシーンは、どう見ても「乗り移り」の論理で描いている。このへんがつまらない。

(東宝試写室/東宝)

2005-07-27_1

●ビー・クール (Be Cool/2005/F. Gary Gray)(F・ゲイリー・グレイ)

◆あんまり眠っていないので、周囲の音や接触にいらつく精神状態なので、それほど混んでいない後ろの席に座わり、開映を待つ。すると、静寂をやぶって家に帰ってきたようなもの言いのあの人が入場。最近は見かけなかった。また試写室に姿をあらわしはじめたところを見ると、売れなくなってきたのか? あいかわらず最前席の中央に陣取り、周囲におあいそのつもりのおせっかいをふりまく。たまたまわたしは、今日は最前列に座るのをやめて本当によかったと思う。が、突然、左の身体に打撃を受けて振り向くと、おじさんがわたしの隣に座る。いっぱい空きがあるのに、なんでくっつくのよ?

◆映画は、アメリカではまあまあの評判だったが、わたしは、けっこう楽しんだ。ジョン・トラボルタがジェイムズ・ウッズの「遺志」をついで音楽ビジネスを始めるのだが、その相棒が元ウッズ夫人のユマ・サーマン。トラボルタがクラブで目をつけた歌手リンダ(クリスティーナ・ミリアン)を引っこ抜こうとして、彼女と契約しているマネージメント会社のハーベイ・カイテル、その子分のビンス・ボーンとボディガードのザ・ロックともめる。さらに、NTLに金を貸していたシン・ラサール(セドリック・ジ・エンターテイナー)が率いるヒップホップ・ギャングもからんでトラボルタとサーマンは危機に直面するが、トラボルタがつねに「クール」にたちむかい、大成功。

◆話はドダタバだが、わたしが関心したのは、画面のディテール。冒頭、トミー(ジェイムズ・ウッズ)が、昼時のカフェの街路の席で旧友のチリ(ジョン・トラボルタ)に、彼が創立したインディーズレーベルNTL (Nothing To Lose [失うものはなにもない])の話をまくしたてる(ブルックリン育ちだというが、そのあくの強さはブルックリンのユダヤ系のステレタイプをもじっている)が、そのとき、後方の席で2人の女性が食べているうまそうなサンドウィッチとパスタ、サン・ペリグリーノの瓶が見える。画面の背景のディテールやとりわけ食事のシーンの手を抜いていないところがこの映画の手堅い作りを示している。イタリア人の殺し屋がカフェーレストランで食べているキャベツのサラダのようなものも、本人がうまいというだけあって、本当にうまそうだ。こいつは、ハムサンドウィッチを喉につまらせるが、そのサンドウィチもなかなかうまそう。シンが子分や顧客に対するマフィアマフィアした態度とは裏腹に、「優しい」父親であろうとするシンが、娘にパンケーキを作ってやるが、その皿には、薄切りにしたイチゴがそえてある。

◆窮地が脱するために、かつてイーディー(ユマ・サーマン)が洗濯係をやっていたというエアロスミスのスティーブン・タイラーに接近し、リンダの録音を聴かせ、共演にまでこぎつける。プレスで、東郷かおる子氏が、本人みずから出演しているスティーブン・タイラーについて、「本人が自分のパロディを演じているみたいに笑える」と書いているが、的をついている。そのファニーさはいい。なお、チリがイーディとスティーブンとの関係を知るのは、屋上で水着姿で寝そべっている彼女の腰のイレズミからだった。わたしは、そのイレズミよりも、カメラがズームしていくときに見えた彼女の水着がミッソニーであることに興味を持った。まあ、高いが、渋い趣味ですよね。

◆音楽上のおちょくりやパロディはかぎりなくあるのだろうが、映画のおふざけも多い。大体、ザ・ロックが俳優志願の用心棒で、しかもゲイという設定の役をやること自体、大笑い。彼が脅しに持ちだす赤いバットは、『ウォーキング・トール』のパロディ。

◆片目にアザがあり、あとでチリに殴られてもう片方の目のまわりにもメガネ猿のようなアザをつくるロシア人マフィア(アレックス・キュービック)が実にいい。クラブでサングラスをかけ、リンダをこき使い、黒人なまりで悪態をついているラジは、実は白人で、黒人願望から黒人なまりがうまいという設定。それがアダになって、シンにやっつけられる。が、これを演じたビンス・ボーンはなかなかの役者。

◆トラボルタとサーマンが踊るシーンで、ピアノを引いているには、セルジオ・メンデスだ。贅沢! まだまだ面白い人物や小物はあちこにある。

(FOX試写室/20世紀フォックス)

2005-07-21

●チャーリーのチョコレート工場 (Charlie and the Chocolate Factory/2005/Tim Burton)(ティム・バートン)

◆「寓意物語」の形式だが、ちょっと教訓めいている。チョコレートで成功したウィリー・ウォンカ(ジョニー・デップ)だが、その製法を盗んだ者を怨み、人間嫌いになっている。工場のなかに夢の世界をつくっているらしい。人前に姿をあらわさないが、ある日、彼のメッセージが世界中に発せられる。彼の会社の板チョコの包み紙のなかに金色の招待状が5枚だけ入っており、それを手に入れた者は、彼の「秘密のチョコレート工場」に招待されるという。こうなると、先が読めてしまうのだが、その金色の招待状をめぐって、子供とその親がすさまじい入手合戦をはじめる。

◆わがまま娘のために金にあかせて手に入れてやる親。これはイギリス。ドイツで手に入れた子は、いつも食ってばかりいる過食症ギミの子。コンピュータに強いかわいくない奴。いつもガムばかりかんでいて、何でも自分で仕切らなければ気がすまない娘。そして、貧しい家に、両親と2組の祖父母といっしょに暮らしている心の優しい子供。それぞれに、いつの時代にもいる子供のパターンをあらわしているのだが、がめつく、えげつない子供たちが、みな痛い目を見る。

◆親思い、祖父母思いの子供なんて、いまどきいるのだろうか? むろん、いるだろうが、あまりいないからこういう映画がつくられる意味があるのかもしれない。子供たちの演技は怖いくらい見事であり、ジョニー・デップは、あいかわらず、偏屈で天才的な印象をあたえるキャラクターだから、適役だ。

◆見ていると、たしかに華麗であり、楽しいし、その貧しい家に住むチャーリー(フレディ・ハイモア)が、一家で肩を寄せあってくらしている感じはなかなかいい。しかし、なんか、全体として欺瞞を感じるのはなぜだろう?

◆ウィリーには、父親(クリストファー・リー)との深い確執がある。子供のとき、歯医者の父は、甘いものをウィリーが食べないように、金属の口輪をつけさせた。それに反抗したから、彼はチョコレート工場をつくったのだった。その父との和解の手引きをするのが、チャーリーだ。まあ、再会のシーンはなかなかいいが、これもよくある話だし、子供の精神的屈折は、みな親の責任であるということが前提されているようで、なっとくできない。親なんて、みんなひどいものではないのだろうか? 親の言う通りにしていたら、ロクな人間になれないというのがあたりまえではないか? しかし、この映画では、招待されたチャーリー以外の子供は、みな親にも問題がある。この子にしてこの親、この親にしてこの子という面はたしかにあるとしても、もう、そんなことでは何も解決しないような気がする。

◆とはいえ、この映画は、子供が親といっしょに見に行くことをあてにしてつくられているのだろうから、ディズニーランドに親といっしょに行くよりは、はるかに教育効果があるはずだ。ロアルド・ダールの原作の映画化という意味では、なかなか見事だというべきだろう。でも、わたしは、「児童向け」の本というやつは嫌いなのだ。児童向けのポーズをしながら大人向けである『モモ』なんかなら、まあ許せるが。

◆今回、試写の新しい試みとして、プロモツール株式会社の「Aromatrix」という芳香放出装置を劇場に運び、上映中に「チョコレート」の匂いをただよわせた。映画で匂い/臭いを使った例でわたしが記憶しているのは、ジョン・ウォーターズの『ポリエステル』(Polyester/1981/John Waters)である。この映画では、あらかじめ、10種類の丸の被服がある紙(オドラマカード)を配り、上映中に映画のなかの指示にしたがって1~10の丸の部分の被服をはがすと、映画のなかでおならをすると、その番号の丸の部分からおならの臭いがするといったおふざけをした。なかなかユニークな試みだった。おそらく、「Aromatrix」のようなシステムは、今後、頻繁に使われるようになるだろう。しかし、それに比例して、アレルギーだから見ないというような拒否反応も出てこざるをえない。

(丸の内ピカデリー/ワーナー・ブラザース映画)

2005-07-20

●プライマー (Primer/2004/Shane Carruth)(シェーン・カルース)

◆映画のなかに「必要なものはありものから作った」というせりふが出てくるが、ソフトウェアエンジニアのシェーン・カルースが、制作・監督・脚本・編集・撮影・音楽と主役を全部1人でやってしまったその第1作であることを思えば、賞賛するのが観客のつとめだろうが、批評の側としては、そうはいかない。一言で批評すれば、いいところはあるが、アイデア倒れで終わっている。

◆いわゆる「ガレージ」ビジネスをやろうとしているアーロン(シェーン・カルース)と仲間のエイブ(デイヴィッド・サリバン)らは、プレスでは「超電導を利用することで重力を軽減させる装置」を作ろうとしていると書かれているが、正確には、「テスラ電動機」のようなものを作ろうとし、ある意味でそれに成功する。「テスラ電動機」ないしは「テスラ・モーター」とは、映画のなかでもちらりと出てくる「ニコラ・テスラ」のアイデアで、成功すれば、それは、電源や起動エネルギーなしに無限に稼動する。映画のなかで2人が偶然作ってしまった装置は、バッテリーをはずしても稼動する。が、それは、エネルギーの壁をはずして動力を生み出す「テスラ・モーター」とはちがって、時間の壁をはずす。その「箱」のなかの時間は、箱の外の時間(日常的時計時間)とは無関係に過去から未来を横断する。だから、その箱のなかにカビを入れると、通常の数十倍の早さで培養できる。この発見から2人は、人体を収容できる「箱」を作り、時間をスリップして株の取り引きをしたりする。最初うまくいくが、そのうち、別時間のアーロン、エイブと「実」時間の2人が交錯したりする「バグ」が生じる。

◆こうしたアイデアは面白いのだが、事態は、映像を通してよりも、「説明」を通して描かれるところが、映画的というよりも「小説的」で、この映画の弱さになっている。が、それでは、それをギンギンのCGなどで映像化すればよいかというと、そうでもなく、要は、「説明」過多になっているところが面白くないのである。

(シネカノン試写室/スローラーナー)

2005-07-19

●シン・シティ (Sin City/2005/Frank Miller, Robert Rodriguez, Quentin Tarantino)(フランク・ミラー、ロバート・ロドリゲス、クエンティン・タランティーノ)

◆フランク・ミラーの「グラフィック・ノヴェル」の映画化だが、ミラーは最初映画化に抵抗したらしい。メディアが変われば、意味も機能も効果もちがってくるから、素材提供というような覚悟がないと、原作を別のメディアに渡すのは怖い。とはいえ、わたしのようにフランク・ミラーの作品になじみのない者は、その映画化によって、逆に原作に関心を呼び起こされるということもある。本作の場合、フランク・ミラー自身が演出に加わってしまったのだから、ミラーとしても文句はないはず。

◆最初に、刑事ハーティガン(ブルース・ウィリス)をめぐるイントロがあり、巨漢マーヴ(ミッキー・ローク)、娼婦街の用心棒ドワイト(クライヴ・オーウェン)、そして最後にイントロで瀕死の状態に陥ったハーティガン、がそれぞれ主役になる3つのエピソードが続く。このなかでかなりブレイクしているのが、クライブ・オーウェン。なかなかセクシー。ベニチオ・デル・トロは、おまえここまでやるこたぁないよというような三枚目の役。同様に、ちゃんとは姿をあらわさないイライジャ・ウッドも、よくやったといえる役。つまり、役者として、こういう役をやって燃焼できたのかという疑問が残る。いやぁ、フランク・ミラーの作品に関われれば御の字みたいな感覚なのかな?

◆映画として見た場合、スタイルが抜群にオシャレ。「ワイルド枯淡」とでもいうのか、「劇画」では常套の技法だが、ぶった切った肉体や血のどぎつさから色を抜くことによって非常に「枯淡」な感じにしてしまう。相手の頭を便器に突っ込んで責め立てるシーンを鮮烈なイメージで目にしたのは、わたしの場合、『ダーティ・ハリー』だったが、この映画では、その3倍ぐらい長い「便器攻め」シーンがある。しかし、それは、全然「残酷」ではなく、別の何かを表現している。

◆腕がぶった切られても、身体中に銃弾をあびても、命に別状がないとか、首を吊られても、振り子運動を利用して、身体を振り、その勢いで窓を壊してしまうとか、ニュートン力学と空間学の観点からは奇想天外なことがどんどん起こる。しかし、それが、あっと驚くユーモア(ブラック・ユーモアも)にまで昇華するのが「劇画」や「グラフィック・ノヴェル」の本領だが、そこからは一歩後退。

◆デヴォン・アオキが扮する剣の「殺人マシーン」ミホは、ゲスト・ディレクターのクエンティン・タランティーノのごひいきのようだが、そのわりに大したことはない。雰囲気はこちらのほうが「暗」くていいが、動きとしては、『あずみ』の上戸彩のほうがいい。もし、「暗さ」でとるのなら、やっぱり栗山千明でしょう。両方足して2で割ったのがデヴォン・アオキになる計算だったかもしれないが、そうはならなかった。

◆デヴューしたころには大いに期待したが、だんだんデクノボウになってしまったミッキー・ロークが、マーヴを演じているのは笑える。顔はちがうが、ちょっと『ヘルボーイ』に似ており、哀愁をたたえた愚直男。顔が醜いために娼婦に金を払っても相手にしてくれない。しかし、ある日、ゴールディ(ジェイミー・キング)という娼婦がつきあってくれる。それには裏があって、目が覚めたマーヴは、ベッドのなかで血まみれの彼女を見いだす。

◆イントロでブルース・ウィリスは、あいかわらず臭せぇ感じを出しているマイケル・マドセンから救った少女が、8年後、ストリッパー(ジェシカ・アルバ)として姿をあらわす。このくだりは、わたしのような年寄りには、なかなか胸を打つものがあるんです。最近のハリウッド映画の定番になっている「ファミリー」を否定しているのもいい。

(新宿ミラノ座/ギャガ・コミュニケーションズ)

2005-07-15

●そして、ひと粒のひかり (Maria Full of Grace/2004/Joshua Marston)(ジョシュア・マーストン)

◆『亀も空を飛ぶ』は、非「先進産業国」の話だが、似たような状況は、「先進産業国」のなかにもある。まるで、「文明」(civilization) は、civil (市民の、親切な)とは無関係であるかのように進む。テクノロジーの高度化も、情報テクノロジーさえも、人を親密にするどころか引き離し、ぞっとする孤立に追い込む。肉体離れのテクノロジーが発達する一方で、極度に肉体志向の欲望がエスカレートする。体制は快楽の手段を禁じ、その禁止がかえって闇の商人をうるおす。皮肉なことに、禁止と規制に慣れずぎた者は、欲望のアナーキーな解放に反対する。悪循環だ。

◆南米のコロンビア。肥沃な国土にもかかわらず、南米の諸国は、アメリカのコントロールのもとで人工的な貧困を課せられている。低賃金労働の補給地としても、極度の経済格差が維持され、解放は抑止される。コロンビアのある田舎町で17歳の女性マリア(カタリーナ・サンディノ・モレノ)は、バラのトゲを取る安いマニュアル労働に従事している。家には、母と姉親子がいる。二人とも、マリアが働いて一家をささえるのを当然とみなしているかのように、彼女に頼り、自分たちでは働こうとはしない。ある年令を越えると、仕事がないことも事実である。

◆家の問題、職場のボーイフレンドの子を宿したことなど、マリアを追いつめる出来事はあるが、彼女がヘロインの運び屋の仕事を引き受けるようになるのは、偶然だった。少なくとも映画は、そのへんを淡々と描く。が、彼女が仕事を引き受けてからの展開がすごい。ヘロインをどうやってアメリカに持ち込むかのテクニックの描写は半端ではない。ゴムで皮膜し、大粒の葡萄サイズにパックしたヘロインを20個以上飲み込み、観光客をよそおってニューヨークに運ぶのだ。

◆マリアは、バラ工場の親友のブランカ(イェニー・パオラ・ヴェガ)をさそって運び屋の仕事をするが、同じ飛行機には、経験者の女性ルーシー(ギリード・ロペス)も乗っている。業者は、さらにもう一人の女性を同じ飛行機にのせている。通関で一人が捕まれば、かえってほかの者が安全だという計算からだ。

◆胃に入れたヘロインの玉は、排便することによって摘出されるが、万が一胃のなかでヘロインが溶け出せば命取りになる。何かの理由で体調不良を起こし、排便されなければ、それなりの処置をとらなければならない。サンタ・フェ・デ・ボゴタからニューヨークの対岸のニューワーク空港(ニュージャージー)までに機中の描写は長くないが、観ている方の胃もこわばってくる。経験者のはずのルーシーが不調を訴える。

◆空港でさらなる試練が待っている。通関では、彼女らの手口は知れ渡っている。一人は拘束され、マリアとブランカとルーシーの3人が何とか検問をくぐり抜ける。彼女らは、組織の2人のチンピラに迎えられ、車で(ニューヨークの?)ホテルに連れていかれる。ホテルで彼女らは、下剤をあたえられ、バスタブに排便する。が、ルーシーはそれがうまくいかなかった。そうなると、非情な組織で働くチンピラは、胃を切り裂いてもヘロインを取り出すだろう。

◆ホテルを逃げ出したマリアとブランカは、ルーシーからきいた彼女の姉カルラ(パトリシア・ラエ)のもとへ転がり込む。彼女たちがしばしすごす、ニューヨークのクイーンズ地区のコロンビア人コミュニティーの生活が興味を引く。マリアらは、英語があまりしゃべれない。しかし、複雑化したニューヨークのエスニック・コミュニティには、さまざまな裏道がある。ビザがなくてもアルバイトの仕事をする手口がある。

◆カルラがマリカに、自分がなぜコロンビアにもどらなかったかを語るシーンが印象深い。ここなら子供にまともな教育を受けさせられると思ったからだというのだ。仕事のない故郷で犯罪に手を染めるしか富を得る道がない貧民の子供たち。人工的貧困化の政策は、このようにして、低開発国を脱出し、生き残れる者だけをアメリカの新たな資源として受け入れる。

◆ルーシーの死、ドラッグ業者とのやりとり、カルラとの関係・・・陰影の深いドラマののち、マリアとブランカは、空港に向かう。故郷に帰るため。が、飛行機に乗り込むゲートでマリアは、ブランカに別れを告げ、いま歩いて来た通路を引き返す。エンディング・ソングは、歌う。「・・・ここがわたしの唯一の場所・・・」。

◆幾度もくりかえされ、いまもくりかえされているドラマ。マリアのような女性は無数にいる。そして、「ここがわたしの唯一の場所」だと信じてしがみつくが、振り落とされ、よしんば滞在がゆるされても、夢に見た幸せは得られない。というのも、この人工的貧困化は、先進産業国と低開発国とのあいだにだけではなく、先進産業国の内部にも同じ構造で存在し、相互に入れ子状になりながら進んでいるからである。

◆マリアは、クイーズのコロンビア人コミュニティにもどり、不法就労をしながら、いつの日か米国の市民権を取るのだろうか? ロンドンの地下鉄/バス・テロ事件との関連で、ロンドンのパキスタン人移民とコミュニティの話題が報道されている。イスラム系住民への差別は全世界で高まっている。60年代から70年代につかのま展開した民族解放の意識はいま全世界で低下している。この分で行くと、不法就労を見越した形で低賃金労働を維持するというこれまでのやりかたは、変わらざるをえないだろう。21世紀中に、マニュアル労働の機械化・ロボット化が急速に進み、外部からの非熟練労働者の導入にストップがかけれるかもしれない。コミュニケーション技術の発達の時代に、物理的な国境の壁を高くする動きが進むのだ。

(映画美学校第1試写室/ムービーアイ)

2005-07-14

●私の頭の中の消しゴム (Nae meorisokui jiwoogae/A Moment fo remeber/2004/John H. Lee=Lee Jae-Han)(イ・ジェハン)

◆すっかりアメリカンになった韓国のミドルクラスの家庭生活。妻のいる男との不倫に破れて親元に帰ってきた娘という設定も今様。それを『酔画仙』、『永遠の片想い』のソン・イェジンが演じる。韓国にはまだ古典的な意味での労働者階級や貧しい階級が厳然と存在するという設定で、そういう男を『ユリョン』、『MUSA ―武士―』のチョン・ウソンが演じる。イェジンがコンビニに買ったコーラーと財布を忘れたことがきっかけで、彼女とウソンは出遇う。

◆あたりまえに見れば、階級を越えた出会い→親のちょっとした反対→「幸せ」な結婚→イェジンの発病→??というメロドラマだが、記憶という問題をあつかっているので、別な見方を触発する。ちなみに、この映画で描かれる「アルツハイマー/痴呆症」のシーンは、みな「いかにも」の域を出ない。が、その記憶喪失を単にイェンジの特有の病気としてではなく、近代化のプロセスのなかでの「記憶喪失」だととらえると、この映画は、いまの韓国(特に都市における)の普遍的現象の一端をあつかっていると言えなくもない。エンディング・ソングの歌詞は、「見慣れた町に立っていたい」で始まる。近代化され、前近代の要素が失われた町・街に住む者は誰しも、かつての「見慣れた街に立っていたい」と思う。

◆近代化は、都市を解体する。日本でも、古い前近代の要素は破壊され、まったく歴史性を感じさせないつるつるの都市が生まれた。ある意味で、そういう都市の住人は、みな「記憶喪失者」である。そうした状況のなかで、ある人は、前近代の要素に救いを求める。救いがもはや都市にも田舎にもないとすれば、そういう記憶を心と肉体のなかに宿している「労働者階級」である。ウソンが労働者階級の出身である意味はそこにある。むろん、このような発想には異論があるが、この映画にはそういう救いに期待しているようなところがある。

◆監督のジョン・H・リー(イ・ジェハン)は、12歳でアメリカに移住し、ニューヨーク大学の映画学科で映画を学んだ。その意味では、この映画は、「外国人」が撮った韓国映画である。彼のそうしたバックグラウンドは、韓国社会のなかに二つの相反する階級的要素を見いだす点にも、また、登場する人物たちの身ぶりにもよくあらわれている。音楽も、ラテンをバンバン使い、不思議な雰囲気を作る。これは、やはり、「外人」(韓国から見て)の着想だよ。

◆イェジンが勤めた衣服会社で、上司の女性は、彼女と会うなり、ちょっときついことを言い、次の瞬間破顔一笑して握手を求める。これは、ジョークを重視するきわめてアメリカンの身ぶりである。

◆ウソンは、イェジンに会って、彼女に「スリー・カード・モンテ」を見せるシーンがある。これは、わたしが『ニューヨーク街路劇場』(ちくま学芸文庫、筑摩書房)で紹介したことがるが、3枚のトランプを交互に移動し、特定のカードがどこにあるかを当てさせるゲームである。いまの韓国でこれが流行っているのかどうかは知らないが、監督のリーは、ニューヨークでそれを見ているはずである。

◆この映画で見るソン・イェジンは、『永遠の片想い』のときとくらべて、別人のようにシャイな女性に見える。それは、そういう設定なのだとしても、監督のコンセプトがそうなのだと思う。その反対に、チョン・ウソンは、非常にマチョっぽい。いま、ハリウッド映画でも、男が恋人を抱いてベッドに運ぶようなシーンは少なくなっている。この映画では、ウソンがイェジンを抱き上げるシーンが何度もある。その頻度は、50年代のハリウッド映画のようだが、実際、この映画は、韓国の男女関係を、アメリカにくらべてそうとう「遅れた」(といって悪ければ、一時代前の)イメージで描いている。いまの韓国の女性は、こんなにシャイじゃないから。

◆ウソンは、最初、根性と腕っ節だけの男のイメージで登場するが、やがて建築士の免許もとり、事務所をかまえ、義父の信頼も得て、その友人の豪邸を設計・建築する。そんな未来を示唆するように、イェジンが初めてウソンの仕事場を訪ねると、「Mario Botta」という名が見える本がふせてある。これは、スイスの建築家 Mario Bottaの本にちがいない。

◆イェジンは、自分が記憶を失って、相手のこともわからなくなってしまうのを恐れ、離婚してほしいと言う。ここで問題になるのは、記憶と「精神」の問題。記憶を失うことは「精神」の死か? 西欧近代の心身観ではそうなるだろう。しかし、いまはそうではない。プラトン以来、西欧の思考は、記憶の再生・想起だった。記憶するのはもっぱら精神・心であり、「肉体」はたかだかその補助的機関にすぎないと考えられた。それが、現象学以後くつがえされる。身体こそが記憶の要所であり、その「主体」であると論証されるようになる。むろん、現象学以前にも、メーヌ・ド・ビランやニーチェはそのことを知っていた。

◆テクノロジーは、「存在忘却」の上に成り立つとしたのはハイデッガーだが、生活から身体のすみずみまでテクノロジーによって浸透されている現代人は、最も根源的な「記憶喪失」に陥っている。その意味で、痴呆症は、今後ますます深まる「記憶喪失」の動向をややアクセントの強い形で先取りしているにすぎない。

◆ウソンは、幼いとき母親にひどい仕打ちを受け、彼女を憎んでいる。そういう彼に、イェジンは、「人を許すことは、心の部屋の一つを開けること」だと言い、許すことをさとす。しかし、それは、悪い思い出を忘れることであるわけだから、このメタファーは、「心の部屋」が「記憶」であり、その総体を「自我」として、それにしがみついて生きているのが普通の人生だという拡大解釈をしてみたい気にさせる。その意味では、この言葉は、ゲットー化した「心の部屋」の解放のすすめである。

◆やけにこの映画について多くのコメントを書いてしまったが、別にわたしがこの映画を高く評価しているわけではない。が、いろいろ触発されたことはたしかではある。

(丸の内ピカデリー1/ギャガ・コミュニケーションズ)

2005-07-13

●メゾン・ド・ヒミコ (Maison de Himiko/2005/Inudo Isshin)(犬童一心)

◆早くから試写状をもらっていたが、あとまわしになってしまった。別に避けたわけではない。タイミングが悪かったのだ。犬童一心のものは大体全部見ているし、オダギリ・ジョーは好きな俳優だ。田中゚。が映画俳優としてどういう展開をするのかのも興味がある。が、先延ばしし、かきたてられた期待は裏切られた。かつて銀座の有名なゲイバー「卑弥呼」のママだった吉田輝雄(田中゚。)が、店をたたんで開いたゲイのための老人ホーム「メゾン・ド・ヒミコ」がこの映画の舞台。むろん(ゲイプライドがまだない)日本では(ありそうで)ないフィクション。吉田には妻と娘がいたが、ある日自分がゲイであることを告白して家を出て行ったと娘の沙織(柴咲コウ)は信じ、父を恨んでいる。癌で死んだ母の借金を背負って、いまでは小さな塗装会社で働き、コンビニでもアルバイトしている。そこへ、父の恋人だという男、岸本春彦(オダギリ・ジョー)が訪ねてくる。アルバイトの名目で、余命いくばくもない父を見取ってくれないかというのだった。

◆沙織は、父を恨んでいるうえに、ゲイには慣れていない「フツー」の24歳の女性という設定。その彼女が、神奈川県大浦海岸近くの殺風景な道路沿いのホテルを改造した「メゾン・ド・ヒミコ」にやってくる。顔を知らないらしい父との邂逅。絵に描いたような「ゲイ」との驚きの出会い。設定は、なかなか面白いのだが、最後までノレない気分が続く。なぜか? 一つは、田中゚。に全くゲイ性が感じられないからだ。わたしの偏見か、丹波哲郎は単純ヘテロの典型的なイメージだが、今回の田中は、まさに憮然とした「丹波哲郎」そっくりなのだ。声まで似ている。あらためて思ったが、田中゚。は、男のなかの男だ。彼には、ポリセクシュアリティはない。ちなみに、舞踏家で言えば、大野一雄も吉本大輔も徳田ガンも、その身体はみな「男」をこえている。

◆ホテルのゲイを演じるのは、性転換までしているルビイという老人を演じる歌澤寅衛門、服飾デザイナーの山崎役の青山吉良、元教師役の柳澤慎一、入れ墨のある高尾役の井上博一ほか3名。面白いことに、女言葉(「おかま」言葉)を使わない面々だけがゲイっぽく、いかにも「おかま」おかました歌澤などは、意地悪い口調のときだけゲイのにおいをただよわせるにすぎない。柳澤や井上は、本格ゲイの感じを出していなくもないが、それも、彼らが女言葉を使わない(使うことが少ない)からだろう。相対的に勝っているというだけ。

◆沙織ともどもホームの面々がクラブに繰り出したが、そこで山崎はかつての会社の部下と出会い、その部下は、山崎を見つけると、これ見よがしに彼を「やっぱおかまだったのぅ」と愚弄する。しかし、これは、ゲイへの「いかにも」の差別を批判的に表明するためには意味があっても、ドラマとしてのリアリティを欠く。こういうクラブへ来る人間にとって、ゲイがこんなにめずらしいはずはない。このシーンは、明らかに、観念で作っている。

◆母と自分を捨てた父親を恨む娘という設定は、よくある話だとしても、かまわない。多くの有名人がたむろしたゲイバーの元ママという設定も、まあいいだろう。ゲイの老人だけがいるホームという設定も悪くない。しかし、この映画で描かれているのは、ゲイではなく、ゲイの周辺事情にすぎない。一体、ただただ侍従のようにふるまうだけのオダギリ・ジョーと田中゚。とのあいだにどれほどゲイ的セクシュアリティが表現されているというのか? 唯一、いいのは、さんざんこのホームへの嫌がらせをやってきた近所の悪ガキの一人が、オダギリに殴られてから、彼に魅せられてしまうくだり。

◆社会批判的な意味では、この映画はいくつかの重要問題を示唆してはいる。ルビイが脳卒中で倒れたとき、彼を入院させるにあたって、ホームの仲間たちは、ルビイが病院や、ゲイであることを知らない彼の息子たちによって差別されるのではないかと心配する。性転換していることが、問題になるだろうという。「フツー」の病院や家族にとって、さしあたり(老いてもいるので)「おかま」であることに気づかないにしても、介護の家庭で、彼の股間にチンポがないことに気づいたらどうだろうというわけだ。これは、なかなか深刻だ。

◆はじめて父の部屋を訪れた沙織が父のテーブルの上に読みかけのを目にする。その本は、エド・マクベインの87文署シリーズ『クレアが死んでいる』。なぜエド・マクベインだったのか? はからずも、この11日、エド・マクベイの訃報を聞いた。

◆沙織が、ルビイたちに腹を立て、頼まれて買ってきた西瓜を地面にたたきつけるシーンがある。割れた中身は赤いのかと思ったら、黄色。これは、やはり赤でしょう。じゃなかったら、全く人工的な色にするとか。

◆高橋昌也が、田中゚。のパトロン役で出てくる。あの名優が、またしても(『透光の樹』では、寝たきりのボケ老人、『笑いの大学』では、警察の下級職員)端役を演じている。ただし、今回は一応「大物」。それにしても、彼は、いま、吉本大輔によく似ている。

(アスミック・エース試写室/アスミック・エース)

2005-07-12

●鳶がクルリと (Tobi ga kururito/2005/Sonoda Kenji)(薗田健次)

◆観月ありさを起用して、中どころのキャリアウーマン「中野貴奈子」の苦労と活躍を描く。すべて「ありがち」(典型)の「いかにも」の組み合わせで、うんざりするところもあるが、「キューティ・ブロンド」の軽い線をねらっているのだと高を括れば、気にならない。

◆時代は、オバカな女を描く時代ではない。オバカそうに見えてもそうではない女性を描かなくてはならない。中野貴奈子(観月ありさ)は、女社長(風吹ジュン)から一目おかれているが、新製品開発プロジェクトのプレゼンで、「人間的」な路線を選び、効率主義のライバルに負ける。鼻呼吸が出来なくなっているいまの子供に必要な食品の提案だったが、インスタント食品を売るという立場からは逆行するのだった。競争主義のいまの時代、負ければそれなりのハンデがつく。中野にあてがわれたのは、ドイツのアーティストの5トンもあるオブジェをビルに釣る仕事だった。それをやるのが鳶職だ。かくして中野は、鳶をさがして奔走する。

◆行き着いたところが、「日本晴れ」という鳶職の組。そこには、長老宇津井健を頭に、ちょっとヤクザっぽい中年息子の哀川翔、「男まさり」の娘の通山愛里、番頭格の塩見省三ほか、個性的な面々がいる。最初、「ありがち」に、中野は彼らに拒否反応を示し、哀川らも「何だこのアマは」と思う。ほころびは、長老の字津井から来るのも、最後までイジを張って中野を拒否するのが哀川であるのも、予想がつく展開。そして、おそらく、(女房と別れている)哀川と中野は愛しあうことになるだろう――これは暗示だけで終わる。

◆キャリアウーマンを描きながら、この映画が古いのは、観月を映す際、ひんぱんに彼女のヒップや太腿を映すところだ。これらのショットは、彼女を見ているスケベな男性のものなのかもしれないが、その視点ははっきりしない。カメラ自体がメールショービニズムに陥っているかのようだ。

◆『24』的なマルチ画面やCGを使ったシュールなショットを混入させ、薗田賢次らしい味を出しているが、そういう凝ったショットとショットとのあいだが微妙にタルいのだ。次のショットまで待ちどおしい感じさえする。間をもっとかぎりなく狭めればよかった。

◆わたしは、哀川翔の生意気さが嫌いだったが、この映画では、キャラクターの年令相応に、そういう部分を抜いた演技をしていて、好感が持てた。哀川としてはなかなか味のある演技だった。

◆「復帰」した窪塚洋介が、ヘアデザイナーとしてちょっと出てくる。通山が彼氏(豊田健次)と初デートをするというので、観月が気をまわして彼女を初めての美容院へ連れて行くシーン。

(東映試写室/東映)

2005-07-11_2

●亀も空を飛ぶ (Turtles can fly/Lakposhtah hâm parvaz mikonand/2004/Bahman Ghobadi)(バフマン・ゴバディ)

◆時間(時代)とコンテキスト(イラク、クルディスタン、クルド)が現実のそれらと重ね合わされているこのような映画は、「ああ、ひどいな」とか「許せない」とかいう憤りの気分で見るしかないようなところがあるが、この映画の卓越したところは、戦争が始まろうとしている緊迫した状況、難民が続々増え、前の戦争で親を失い、地雷で手足を失った子供たちがたくさんいるといった状況、のなかでも、新しい生き方というものがあるということを示唆してくれるところだ。

◆親がいるのかどうかわからないが、サテライト(ソラン・エブラヒム)は、年少なのに電子テクノロジーに強くて(「サテライト」は衛星放送のパラボラアンテナのこと)、難民村の住人ためにテレビアンテナをセットする手伝いをしている。彼は、クールで、その歳にはみえない抜け目なさを持っており、子供たちを組織して地雷を拾わせて金をかせいだり、あらたな戦争(アメリカのイラク攻撃)が近づくと、闇市で自動小銃を買い集めたりする。その彼が出合うのが、幼児リガー(アブドルラーマン・キャリム)を連れた妹アグリン(アワズ・ラティフ)と兄ヘンゴウ(ヒラシュ・ファシル・ラーマン)の3人組。

◆ヘンゴは、両腕がない。予言能力があり、地雷の場所を言い当て、自分でも掘り出した地雷の信管を口だけでたくみにはずす。アグリンが連れている幼児は、最初、兄弟関係なのかと思ったが、実は、彼女の子供なのだ。1988年のイラン・イラク戦争のとき、サダム・フセインの毒ガスで殺されたクルド人だけでなく、イラクの兵士にレイプされて子供を宿した少女たちもいた。いや、事実は知らないが、たぶん、そういうこともあったろう。アグリンは、イラク兵の子供なんか育てたくないと言い、兄がそれをなだめ、やっと「家族」生活をしている。といっても、テント小屋の仮生活だ。しかも、その子は、目が見えない。つらいシーンがたくさんある。

◆もっと、深刻なのは、アグリンのようにイラク兵の子供を持つ女にとって、サダム・フセイン以後の状況だ。サダムが去ったあと、クルド人のあいだでは、イラクへの敵対心は、当然、公然たるものになるだろう。そのとき、レイプされたのであれ、なんであれ、自分がイラク兵の子供を持っているということは、全く先の見えない不安をもたらさずにはいない。フセイン政権の崩壊の結果は、単純ではない。そうした問題を権力間の抗争という観点からではなく、外部にいてはわからない問題からアプローチしている点がユニークだ。

◆しかし、他方、この映画は、現実のクルド人の不幸だけでなく、子供たちのしたたかさのようなものも同時に活写している。また、この映画に登場する(実に多くの子たちが手や脚を失っている)子供の出演者たちが実にいい顔をしているのにも感動する。

◆サミラ・マフマルバフは、『りんご』でも、実に印象的に子供を描いていた。彼が俳優として出演した『ブラックボード――背負う人―― 』でも、子供たちが生き生きとしていた。

◆最初の方で、サテライトが、15素子(エレメント)もある八木アンテナ(何本も素子がハシゴ状に並んでいるアンテナ)を長い棒の先に止め付け、電波の来る方向を探しているシーンがある。砂漠に何本もの八木アンテナが林立する非常に印象的なシーンだが、これは、現実にはありえない、映画美学上のデザインにすぎない。というのも、アンテナは一本あれば、それにデバイダー(分波器)をつけて、複数(何十でも)の受信機がそれを共有できるからだ。受信するチャンネルがちがってもかまわない。こんなことを言うと、味気ないかもしれない。映画は事実を映す必要はないのだから。

◆実際にあるのかどうかは知らないが(おそらくあるのだろう)、サテライトがラジオをたくさん持って行って(どこから手に入れた?)パラボラアンテナと交換するマーケットがある。また、地雷と自動小銃を交換する市場もある。それらのうさんくさと(当然それとうらはらの)バイタイリティが見事に映像化されている。

(松竹試写室/オフィスサンマルサン)

2005-07-11_1

●TKO HIPHOP (TKO HIPHOP/2005/Taniguchi Noriyuki)(谷口則之)

◆30分まえにいつも「なつかしい」TCC(今日は、しばらく閉じていた土橋寄りの出入口があいていた)に行ったら、プロジェクターの調整とかですぐには入れなかった。始まってから、そのプロジェクターが、普通のビデオプロジェクターであることがわかった。TCCでビデオを見たくはなかった。映画といっても、いまはHDVで撮影してフィルムに焼くというのはめずらしくはない。また、「わびしい」ビデオでも、それなりの撮り方と上映仕方をするならば、それはそれで面白い。鈴木志郎康さんの『極私的遂に古稀』などは、逆にビデオの特徴を逆手にとって「映画」を圧倒していた。しかし、この作品のように、普通の映画のドラマ性を重視しながら、スクリーン上の映像が「わびしい」というのは、マイナスだ。

◆ヒップホップ・ラッパーを中心に映画を作ったという点は、評価できる。日本には、『ワイルド・スタイル』も『ボム・ザ・システム』もないからだ。しかし、この映画は、せっかくフィーチャーした多数のラッパーたちを全然活かしていない。主役を演じる山根和馬にいたっては、すっげぇ感じ悪い奴という設定の売れっ子ラッパーAPI(新田亮)に張り合って腕を上げて(APIにガンをつけてにらまれた時点では、ラップのラの字も知らない)行くのかと思ったら、途中から麻薬取り引きがらみの事件に巻き込まれて一巻の終わりになる。山根は、かなりのブレイクダンスを見せるのにハッとさせられるが、それも全く活かされない。途中から「主役」が武田航平の方に移ってしまうのもおさまりが悪い。ダンサー志望という設定の石川佳奈も、けっこういいダンスを見せるが、それも不燃焼。

◆ビルの屋上で横柄な態度で昼間からタイ料理を食っている(おれも昼間食うけど)ヤサグレ風の刑事とか、渋谷を支配するとか言って暗闘をくりかえすインテリやくざ風(みんな「風」がつく)の男とか、こういうのはいらなかった。ヒップホップは、別に犯罪や陰謀がなくても立派にシティワイズのダーティさを出せる。渋谷という街の猥雑さを「犯罪」がらみで描くのは月並みすぎる。

◆ギャングのリーダーが、「渋谷を制覇する」といったことを言うから、舞台は渋谷ということになっているようだが、それもあまりはっきりしない。ラップのバトルがくりひろげられるのは、西麻布の「XROSS」ということになっているから、「渋谷」というなら相当の広域だ。都市を描き、ギャングを出すのなら、恵比須なのか渋谷駅付近(道玄坂界隈か宮益坂方面かでも縄張りがちがう)なのかといったエリア性をきちんとしないとリアリティが出ない。

(TCC試写室/アートポート)

2005-07-06

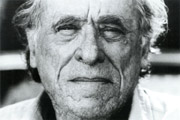

●ブコウスキー:オールドパンク (Bukowski: Born into This/2003/John Dullaghan)(ジョン・ダラガン)

◆ブコウスキーのことは70年代から知っていたし、サンフランシスコへ行くと必ず行く「シティ・ライツ」には彼の本の特別コーナがあって、知らないでいることは不可能だった。しかし、わたしが、ビートの詩人たちほど彼に興味を持てなかったのは、彼は、「無頼派」の生き残りの感じがして、あまり新鮮な感じがしなかったからだ。そういうのは、当時いくらでもいたし、日本でも、わたしの周辺にすら、その亜流のような作家がいて、新宿のゴールダン街でオダをあげていた。しかし、時代というものは面白い。時間がたつと、当然こちらが変わるからでもあるわけだが、コンテキストが変換され、その印象が昔とは変わってくる。この映画を見て、ブコウスキーへの印象が変わった。映画のなかで引用されている詩のくだりも新鮮に響いた。この目では見ていない晩年のポエトリー・リーディングの光景もなかかなよかった。

◆邦題は、原題にはない「パンク」を使っている。最初、映画を見るまえ、これが気になった。ブコウスキーはパンクじゃねぇだろう、と思ったのだ。しかし、この映画を見てから、最晩年の日記、『死をポケットに入れて』(The Captain is out to lanuch and the sailors have taken over the ship/1998)(中川五郎訳、河出書房新社)を読み直してみたら、彼を「オールドパンク」と呼ぶのは、彼をビート派の流れでとらえるようりも、より適切だという気がした。わたしは、1970年代にニューヨークでパンクを知った。パンクは、「無頼派」のようなてらいがなく、もっと本格的にアナーキーで破滅的だった。わたしが(70年代のニューヨークで、いい歳をして!)惹かれたのは、パティー・スミスなどの「ニューヨーク・パンク」ではなくて、まさに「死をポケットに入れて」ニューヨークにやってきたシド・ヴィシャスであり、まだ毒を失っていなかったジョニー・ロットンだった。彼らの「すねた怒りと悪意」は、わたしにはデジャヴュのような気がしたのである。しばらくして自分で納得したが、それは、わたしが60年代にヘンリー・ミラーやジェイムズ・パトリック・ドンレヴィのなかに見いだしていたものだった。

◆ミラーは書く。「神が私を必要としないように、私もまた神を必要としなかった。もし神が実在するものなら、私は堂々と彼に会って、その顔に唾を吐きかけてやりたいものだと、しばしば心のなかでつぶやいた」(『南回帰線』)。ドンレヴィーは書く。「おれは有名な大学予備校に入った。ああいう学校が自分のためになったと思ったことは一度もない。おれは超然としていた。友達をつくろうともしなかった。だが、おれの口数の少なさはかえって人目につき、教師たちはおれのことを胡乱な奴だと思っていたらしい」(『赤毛の男』)。ブコウスキーは感覚的に彼等と似ている。彼は書く。「自分以外の作家の作品が好きな作家なんてほんの一握りしかいない・・・作家は自分自身の糞の臭いだけを嗅ぎたがるものなのだ」(同上)。

◆ブコウスキーは、晩年に有名になる以前から、「リトル・マガジンの帝王」だった。彼はせっせとマイナーな雑誌に書いたが、彼をthe king of little magazinesにした最初の功績は、『ノーツ・フロム・アンダーグラウンド』誌の創立者ジョン・ブライアンにある。映画でもひんぱんに登場し、思い出を語っているが、LSDを体験し、その「すばらしさ」を伝えるために、その2日後に会社を辞めて雑誌を始める決心をしたという伝説がある。その執筆予定者のなかには、ブコウスキーが最前列にあった。『ブコウスキー・ノート』は、この雑誌のために書かれたものにもとづいている。

◆若いときには見向きもされなかったブコウスキーが、50代後半から、彼の狭い賛同者の境界をこえて人気を得て行く。このへん、多くの場合、悲しく滑稽なものがあるのだが、ブコウスキーは、さすがしたたかだった。映画で、U2のボノは、ブコウスキーがコンサートに来てくれたのをうれしそうに語る。しかし、彼自身は、先述の日記のなかでこう書く。「わたしの本を読んでくれているロック・ミュージッシャンの好意で、チケットはただだった。わたしは大物たちと一緒に特別な場所で見れることになっていた。もと俳優の監督が、わたしたちを迎えに愛車のスポーツ・ワゴンではるばるやってきた。(・・・)とんでもない大音響だ。(・・・)極めて単純明快な音楽だ。理解できさえすれば歌詞もなかなかのものだと思う。たぶん彼らは大義や礼節、見つけたり失ったりした愛のことなどを歌っていたのだろう。人はあのような、体制に反対し、親に反対し、何かに反対する世界を求めている。しかしあのように大成功した大金持ちのグループが、何を歌っていたとしても、彼らは今や体制になってしまった」。

◆彼の自伝にもとづく(脚本も彼)映画『バーフライ』(Barfly/1987/Barbet Schroeder) に対して彼が不満だったことは、映画のなかでも言っている。ハリウッドなんかにおれのことを描けるわけがねぇじゃないかと言わんばかりに。彼は、社会の「ディズニー化」への痛烈な批判もしている。ところで、ブコウスキーに関しては、わたしの好きなマルコ・フェレーリが、もっとまえに『ありきたりな狂気の物語』(Storie de ordinaria follia/1981/Marco Ferreri) で映画化しているが、これへの言及はない。この映画については、公開時に評を書いたが、『バーフライ』より全然いいし、おそらく、この作品がなければ、『バーフライ』も作られたなかっただろう。ブコウスキーの口からその批評を聞きたかった。そういえば、映画のなかにもちらりと出て来るが、当然インタヴューぐらいあってもいいはずのコミック画家ロバート・クラム(『アメリカン・スプレンダー』も参照)への言及もなかった。

◆ブコウスキーは、飲んだくれであったが、「無頼派」とのちがいは、郵便局に勤め、経済的な自律を維持した点だ。「無頼派」を気取る連中の多くは親がかりやときにはCIAのひもだったりしたが、彼はそうではなかった。そのアウトノミア的アナーキーさは、ブコウスキーのものだし、「体制批判」をする有名人を批判できる基盤だ。「作家が名声や富に振り回されるようになった時は、糞と一緒になって川を流れていってもらうしかない」。

(シネカノン試写室/ザジフィルムズ)

2005-07-05

●ヴェニスの商人 (The Merchant of Venice/2004/Michael Radford) (マイケル・ラドフォード)

◆今日は演劇関係者の数が多い。シェイクスピアだからだろう。列で待っていると、わたしのすぐ前に、女優風の人なんかがいちいち立ち止まって丁寧にあいさつして行くご老人がいたので、誰かと思ったら、小田島雄志氏だった。短髪になったので、わからなかった。この劇場のスクリーンは大きいので、最後列に座った。だれもいなかったが、やがて演劇かダンス業界の人かなと思わせる感じの人が来て同じ列のすぐそばに座る。やな予感。案の定、映画がはじまり、座席が微妙に振動するので、その人のほうを見たら、膝を上下に運動させている(貧乏揺すりとはちょっと違う)のだった。ひょっとすると、脚の訓練をしていたのか、訓練が身体にしみ込んで、自然に出てきてしまうのかもしれなかった。

◆「ユダヤ人差別」の側面をどうさばくのかが関心のまとだったが、やはりいまの時代の演出。ヘブライ語の旧約聖書のページが燃えるシーンからはじまり、赤い帽子をかぶせられ、ゲットーに閉じ込められるユダヤ人の「説明」から入るように、シャイロックを「狡猾な金貸し」とは描かず、不平等なあつかいを受けているヴェネチアのユダヤ人の苦悩と屈折が前提されている。だから、娘に裏切られたうえに、「人肉1ポンド」云々の有名なシーンで窮地に追い込まれるシャイロックは、「悪役」には見えない。キリスト教圏の権力が進出するところでは、先住民や被支配者層はみな彼と似たようなくやしさを味わったのではないかという思いがつたわってくる・・・といった作り。

◆アル・パチーノがシャイロックを演るというので、相当のオーバージェスチャーに辟易(へきえき)させられるのではないかと心配したが、今回の彼は、実に抑えた演技をし、シャルロックの苦悩を見事に演じていた。おそらく、パチーノの演技としても、最高の部類に属するのではなかろうか?

◆アントーニオのジェリミー・アイアンズは、海外に「先行投資」をする野心的な海運業者として登場し、シャイロックに唾をかけるような尊大さを見せるが、やがて、持ち船が海外で座礁し、財産を失って失意の人になるわけだが、落ち目になったとき、アイアンズの顔はまさにそういうキャラクターに向いている。彼の友人バッサーニオを演じるジョセフ・アイアンズも、ヤッピー的な新興階級の先端を走っているような嫌みの顔に最適うってつけ。なお、この二人の「友情」には、ホモセクシャル的なものを感じるが、どうか?

◆ポーシャを演じるリン・コリンズは、たしかに「美しい」が、「法学博士」に変装して、アントーニオを助けるほどのしたたかさはない。もっとも、このシーンは、どう演じても、原作自体に「無理」というか、演劇的な遊びがあり、観客はそれが誰であるかを知りながら、肉は取っても、血を流すことは許されないという名審判が出てくるプロセスを楽しめばよいのだから、コリンズでも上戸彩でもかまわないのかもしれない。

◆ポーシャは、裕福な階級で、父親の財産を受け継ぎ、世界の各地から、彼女を妻にしたいという「志願者」(王族までも)がやって来るわけだが、彼女を妻にできるのは、いくつもあるぎょうぎょうしい箱の一つを正しく選んだ者。が、このロジックって、女性の人格とは関係ないわけだから、ある種、金で女を買う売春・買春と同じ。つまり、拡大解釈すれば、シェイクスピアは、「愛情」の売春化という近代の動向をこういう形で鋭くとらえていたとも考えれる。

◆この半世紀のあいだに、時代は、「造反有理」→「造反無理」→「訴訟有理」という方向をたどっているというのが、わたしの歴史観だが、ここで言う「訴訟」は、論理の整合性だけを主に争うという意味での訴訟である。それは、弁護士や検事の論証能力次第で、「正義」とは無関係に、全く正反対の結果をもたらす。肉1ポンドは切り取ってもいいが、血は一滴も流すなという「法学博士」ポーシャのロジックなど、まさにこの典型である。ちなみに、「近代」という時代は、こうした論理的整合性をあらゆる世界に浸透させるプロセスでもある。そして、その正当性への「信仰」が、やがて「資本主義」という名を得る。

◆『ヴェニスの商人』の舞台となる16世紀のヴェネチアは、「自由都市」として資本主義のすべてのはしりが見いだせた。アナール歴史学派の創始者の一人であるフェルナン・ブローデルは、『都市ヴェネチア』(岩崎力訳、岩波書店)のなかで、「都市国家は近代性を目ざした軽快に船を進め、通商を開き、非常に早い時期から、それと知りもせずに、一種の資本主義を創出する。その産みの親はヴェネチアだと考える人もいたほどだ」と書いている。

◆大詰めの裁きのシーンで、シャイロックは、ポーシャに敗北するが、それは、彼が「悪辣」だったからでも、「正義」に反したからでもなく、彼が、このドラマのキーワードともなる「契約」、「信仰」、「賭け」、「自由」、「法」などに関して、この時代からはじまった決定的な意味変化を理解していなかったからである。シャイロックは、ある意味で、新時代の犠牲者であった。

◆シャイロックは、自由都市ヴェネチアの「法」を素朴に信じ、それを復讐に利用しようとした。しかし、何かの目的に利用できるような法(それが近代法)は、別の目的にも利用可能なのだ。シャイロックは、そういうロジックにおいて、新興勢力よりも単純すぎたということである。

(テアトルタイムズスクエア/アートポート)